摘要:随着媒体技术的发展,高校微信公众号被广泛运用到教育实践中去。本文站在传播学视角下,基于“5W”传播模式,对当今高校微信公众号的传播者、传播内容、传播渠道、受众和传播效果进行分析研究,探讨如何通过拓展传播主体、打磨传播内容、打通媒体渠道、关注受众需求和注重互动反馈等来助力高校微信公众号讲好中国故事,传播好优秀文化,传递好时代强音。随着媒体技术的不断进步,微信功能越来越完善,高校正借力于微信公众号不断探索和创新讲好中国故事的新路径。笔者前期进行了《高校学生对“讲好中国故事”内容生产的需求调研》和《高校微信公众号受众需求与使用情况调查》,发现想要讲好中国故事,取得好的传播效果,就不能松懈传播过程中的任何一个环节。笔者认为,高校可以基于“5W”传播模式,从传播者出发,让更多意见领袖参与故事讲述,加强内容的把控,通过高校新媒体矩阵的建设,用受众喜闻乐见的方式,提高受众在讲故事过程中的参与度,从而有效提升受众的互动体验感,让好的故事入眼、入耳、入心,让好的榜样被人们记住,让好的文化得以发扬。“5W”的第一个“W”是“who”(谁),也就是信息传播过程中的传播主体。目前,高校微信公众号传播主体比较单一,人员构成主要为校管理宣传队伍和学生工作队伍。这些人员往往都是身兼数职,也没有经过全面系统的专业培训,在新媒体技术突飞猛进的今天,新媒体平台的强交互性、高包容性、快传递性等特点给他们带来了不小的挑战,如何有效提升传播质量成为亟待解决的问题。意见领袖的概念最早由拉扎斯菲尔德于1944年在《人民的选择》一书中提出,发展至今延伸出许多符合时代特征的新内容,如社区意见领袖、网络意见领袖等。意见领袖是信息传播过程中的活跃分子,他们能够对媒体信息进行过滤和加工,并在人际传播网络中为他人提供信息,形成“两级传播”。根据前期调查结果显示,高校学生认为中国故事的讲述者角色应该更加多元化,除学校老师外,专家名人、学生代表、志愿者、媒体工作者、有号召力的明星等都可以成为中国故事的讲述者,而这些多元化的讲述者角色往往是人们生活交往中的意见领袖,他们利用自己的影响力加速故事内容的传播与扩散,同时发挥自身的榜样力量和引领作用。高校除了培养本校师生作为故事讲述先锋者外,还应多借助家庭、社会和媒体的力量,让好的故事不被埋没,让学生能够从更多的讲述者身上汲取榜样的力量。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)第51次中国互联网络发展状况统计报告显示,截至2022年12月,我国网民规模为10.67亿,其中手机网民规模为10.65亿,占比99.8%。以手机为载体的信息传播更加迅速便捷,但信息质量参差不齐的现象频出。要提升高校微信公众号讲故事的水平,提升传播者的传播技能是关键。首先,要提升传播者的文化素养,优秀文化是好故事的内核;其次,要提高传播者的媒介素养,做到会用、善用新媒体,借力多重媒介平台讲好故事;最后,要培养传播者讲故事的综合能力,发挥不同角色传播者的专业优势。高校可以联合社会和媒体的力量,邀请名人、名师参与,并发现、发动、发挥学生的自主力量,建设优质的中国故事传播队伍。结合传播者的专业能力与口才技能,把各个领域的好故事绘声绘色地呈现在同学们面前。第二个“W”是“sayswhat”(说了什么),也就是信息传播过程中的传播内容。时代的发展让更多的人关注到信息技术的进步和媒体融合的趋势,但是“内容为王”永不过时。通过调查发现,师生在关注与“取关”高校微信公众号时首要考虑的因素都是“内容”,而超过60%的受访者表示当前中国故事的讲述存在“内容缺乏吸引力”的情况。根据“使用与满足”理论,人们往往对能够满足自己需求的内容会更加关注和认可,高校微信公众号作为学校与师生、与家庭、与社会联系的纽带,角色定位应该更加清晰,对待目标受众应该更加用心,内容打磨应该更加细心,要根据目标受众的认知层次、心理特征和行为方式打造适合他们的好故事,满足他们的内在需求,让受众真正享受听故事的过程。近年来,网络文化传播不断借力于优秀传统文化,“出圈”神作层出不穷,如以河南卫视《唐宫夜宴》为代表的一系列文创节目,在网络上的播放量和讨论量一直居高不下,受众对于传统文化的认同感和自豪感达到新的高度。根据前期调查显示,高校师生对于文化类的中国故事特别感兴趣,高校微信公众号内容生产应考虑受众群体的切实需求,汲取他人的成功经验,借力优秀传统文化,把文化与故事融合,讲好文化的故事,探寻故事里的文化,对师生进行潜移默化的文化熏陶,树立师生的文化自信。通过调查发现,高校师生认为当前中国故事的内容过于单一,无法切实满足自身的知识需求与精神需求。除文化、科技等内容外,他们更关心身边的榜样与身边的故事,故事要入耳、入心,受众就需要有一定的参与感。高校微信公众号应结合校园特色,为师生提供更接地气的内容,挖掘师生身边的典型榜样,把镜头对准校园中的“小人物”,讲述师生身边的好人好事,感染和激励师生向榜样看齐,努力书写好“校园版”中国故事。第三个“W”是“inwhichchannel”(通过什么样的媒介),也就是信息传播过程中的传播媒介。在媒体融合背景下,高校新媒体矩阵建设从深度和广度上弥补了单一平台传播的局限性,能更好地发挥高校媒介组织沟通、舆论引导、文化引领、情感凝聚等功能,从而实现高校立体化办学和全方位育人的目标。微信诞生以来,不仅改变了人们的交流方式,而且影响了媒介市场的格局。2012年8月,提供功能、管理、推广、统计、设置以及开发者中心六大模块的微信公众号正式上线。微信平台功能不断完善,更灵活的内容创作方式和更便捷的信息发布渠道使传播者与受众之间的交流更加顺畅,满足了受众对于微信内容呈现方式的个性化诉求。根据前期调查结果显示,受众更愿意通过视频的方式了解中国故事(详见图1)。从受众的阅读习惯来看,更喜欢图文结合的传统呈现方式和新兴的视频呈现方式(详见图2)。微信视频号、微信直播等新功能的出现,弥补了旧版本内容创作方式单一的不足,在传者与受众界限越来越模糊的今天,更能适应和满足用户的使用要求。高校需加强对微信公众号功能的积极探索与合理利用,实现构建立体化传播渠道的目的,用受众喜闻乐见的方式呈现更丰富的内容,讲好中国故事。

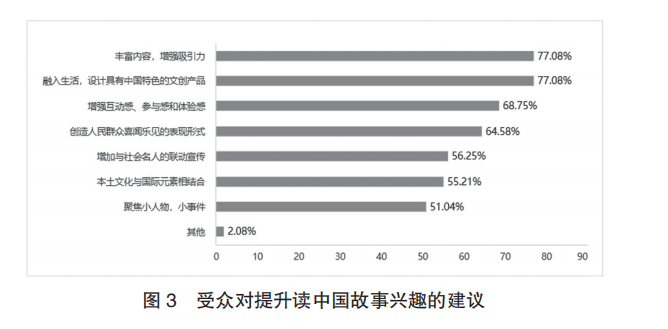

当今时代,可供人们选择的信息获取渠道数不胜数,要实现高效、科学的信息传播,除了抓好“把关人”,合理进行“议程设置”,高校新媒体矩阵构建势在必行。高校新媒体矩阵构建是基于融媒体时代背景,充分调动学校各部门力量,合理分配学校各种媒体平台资源,形成合力,实现信息资源共享,促使优质信息内容能够快速传播到受众群体中,并不断开拓高校宣传教育新途径的一种创新传播路径。除微信公众号以外,高校应根据时代特征和受众诉求,拓展信息发布渠道,如微博、抖音、小红书等,这些比较热门和受欢迎的媒体渠道能够在快速“圈粉”的同时,降低信息传递成本,提高工作效率。多渠道矩阵联动更需要注重内容的把控,只有不断提升内容的质量,才能保证高校的权威性,提高信息的可信度,培养受众的阅读兴趣,从而打造良好的品牌形象。第四个“W”是“towhom”(对谁说),也就是信息传播过程中的受众。我国手机网民数量庞大,每天刷手机已经成为大部分人的生活习惯。高校微信公众号的主要受众群体为在校师生,在讲故事时如何让内容生产找准他们的兴趣点,渠道推送符合他们的阅读习惯,是需要思考和实践的关键问题。只有激发受众的主观能动性,从“要我刷”到“我要刷”,才能真正发挥高校微信公众号在讲好中国故事中的重要作用。当代青年人成长在网络信息技术和网络媒体飞速发展的大环境下,媒介接触与使用也更加频繁,同质化的内容和单调的推送形式已经不能满足其信息接收的需要。高校微信公众号要善于利用自身渠道优势,打通功能壁垒,通过更加科学的队伍建设、更加走心的内容创作、更加高效的媒介联动、更加便捷的反馈互动,讲好优秀传统文化故事、讲好生动校园故事、讲好身边榜样故事……在受众的阅读时间、阅读观感、阅读方式等细节上下功夫。媒介素养就是一个人使用媒介的综合能力,包括认知媒介的传输过程,利用媒介获取、分析、评价和发布信息等。高校在提高自身信息发布水平的同时也不能忽视受众媒介素养的提升。除课堂教育外,还可以通过网络教育阵地建设、师生先锋队伍宣讲、专业化人才引进、社会媒体力量协助等手段进一步提高受众媒介素养,切实发挥青年的主观能动性。第五个“W”是“withwhateffect”(产生什么样的效果),也就是信息传播过程中的反馈。信息传播过程不是单向的,信息流动方向也不是单一的,因此,反馈也成为衡量信息传播效果的重要指标。通过前期调查发现,当前高校微信公众号传播者与受众之间的互动严重不足。笔者认为造成这一问题的主要原因是缺乏实证研究、缺乏系统分析机制。结合高校微信公众号信息传播的其他四要素,设置专门的数据研究中心,设定量化标准,定时对微信的传播队伍、内容、渠道和受众各项反馈指标进行大数据分析,及时调整传播策略。高校微信平台讲好中国故事的关键是要重视反馈,通过反馈及时发现传播过程中的优势与不足,再针对性地进行传播策略的调整。通过调查访谈发现,同学们更愿意读真诚、生动的故事,更愿意读发生在自己身边的故事,听故事的人也可以成为讲故事的人,参与感的获得对故事讲述的成效起到至关重要的作用(详见图3)。高校微信公众号可以在内容上加入一些简单好操作的互动版块,如投票、选择等;在形式上增添一些参与感强的互动模式,如H5、小程序等;在创意上利用当下流行的一些热点元素。用受众喜闻乐见的方式增强其媒介参与感,提高受众的媒介使用兴趣,发挥其在讲好中国故事中的主观能动性。

要想提升高校微信公众号讲好中国故事的能力不是一蹴而就的,需要长期坚持运用科学、系统的方法,不断探索新的路径。高校要想讲好中国故事,就需要把握好时代特征,基于“5W”理论,从传播过程中的各个要素入手,从全员育人的角度,从文化引领的方向,把健康向上的校园文化和源远流长的传统文化融入故事、融入生活、融入内心,构建高校新媒体矩阵,打通互动反馈渠道,奏出嘹亮的时代强音。